Смольный институт российской академии образования автономная некоммерческая организация высшего образования

В 1998 году по предложению Президента Российской академии образования академика Н.Д. Никандрова был создан Смольный...

Таблица 1

|

Марки кабелей |

Вид прокладки и характер окружающей среды |

Условия прокладки |

|

АСБ, СБ, АБ, ААБ |

В земле (траншее) и по стенам вне зданий при возможности механических повреждений |

Кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |

|

Кабель может подвергаться значительным растягивающим усилиям |

||

|

АСБГ, СБГ, АПБГ, АБГ |

В помещениях с нормальной средой, а также в сухих и сырых каналах и туннелях, лежащих выше и ниже уровня грунтовых вод, и при наличии возможности попадания в них грунтовых вод |

Кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям и нет опасности механических повреждений |

|

В помещениях и туннелях с нормальной средой |

Открыто по стенам и потолкам, а также по станкам и неподвижным механизмам, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям |

|

|

АСГ, СГ, СБГ, СА |

В сырых помещениях, туннелях, но при условии отсутствия паров, газов и кислот, разрушающие действующих на оболочку, и при отсутствии опасности в отношении взрыва |

Открыто по стенам и потолкам, на конструкциях и т. д |

|

В помещениях и туннелях при наличии едких паров, газов и кислот, разрушающе действующих на свинцовую оболочку |

Открыто по стенам и потолкам, в конструкциях и т. д |

|

|

В оболочных канализациях при длине участка кабеля до 50м |

Затянутыми в оболочки из асбестоцементных труб или в многоканальные блочные плиты допускается |

|

|

СГ, АСБВ, АСБВГ АОСБВ, СБВ СБГВ, ОСБВ ААБВ, АБВ, АОБВ |

На вертикальных и крутонаклонных участка трассы кабеля |

При разности уровней до 50 м при условии промежуточных креплений кабелей |

|

АШВ, ААШВ |

Внутри помещения, в туннелях каналах и ограниченно в земле ниже и выше грунтовых вод |

Кабель не подвергается растягивающим усилиям |

Прокладка кабелей в земле производится в траншеях. В объем работ по прокладке кабелей в траншеях входят подготовительные работы, устройство траншей, доставка барабанов с кабелями к месту работ, раскатка кабеля укладка его в траншее, защита кабеля от механических повреждений и засыпка траншеи.

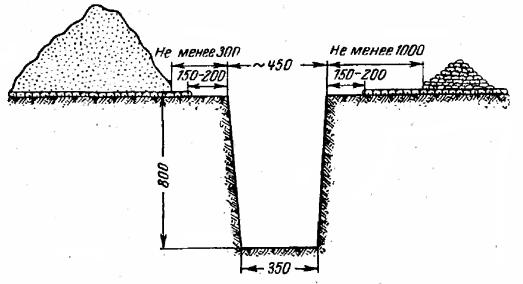

Во время подготовительных работ доставляют на трассу необходимые количество кирпича, песка или мелко просеянной земли, а также стальные или асбестоцементные трубы с внутренним диаметром не менее 100 мм для устройства переходов кабельной линии.

При пересечении кабельной трассой пешеходных дорожек в соответствующих местах должны быть установлены переходные мостики с барьерами, доставляемые заблаговременно на трассу.

Приступить к рытью траншеи можно после того, как будет проверено по плану или с помощью пробивных шурфов (если плана нет) отсутствие на трассе или в опасной близости от нее подземных сооружений, трубных коммуникаций или других кабелей. Для этого проверяют по плану расположение подземных сооружений, а при отсутствии плана делают пробные шурфы шириной 350 мм поперек намеченной трассы; рыть шурфы надо с большой осторожностью, чтобы не повредить кабели, трубы или иные сооружения, которые могут оказаться в земле.

Траншеи большой протяженности роют специальными роторными траншеекопателями, а чаще обычными землеройными машинами или экскаваторами.

Траншеи небольшой протяженности и проходящие под тротуарами с асфальтобетонным покрытием, а также траншеи, прокладываемые на стесненных участках, где применять механизмы невозможно, роют вручную, пользуясь ломом и лопатой.

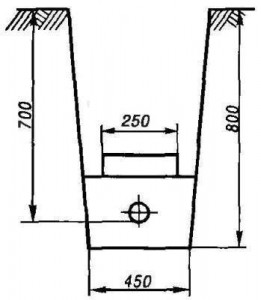

Глубина траншей должна быть не менее 700 мм, а ширина такой, чтобы расстояние между несколькими параллельно проложенными в ней кабелями напряжением до 10 кВ было не менее 100 мм, а от стенки траншеи до ближайшего крайнего кабеля – не менее 50 мм.

Глубина заложения кабеля может быть уменьшена до 0,5 м на участках длинной до 5 м при вводе кабеля в здание, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабеля от механических повреждений путем прокладки его в асбестоцементных трубах. В местах изменения направления трассы траншею роют так, чтобы кабель можно было уложить в ней с требуемым радиусом изгиба.

Радиус изгиба должен иметь по отношению к диаметру кабеля кратность не менее:

В местах будущего расположения кабельных соединений муфт траншеи расширяют, образуя котлованы. Котлован для одной кабельной муфты кабеля напряжением до 10 кВ должен быть шириной 1,5 м и длинной 2,5 м. Для каждой следующей рядом укладываемой муфты ширина котлована должна увеличиваться на 350 мм.

Вырытые булыжники, куски асфальта и бетона укладывают на одной из сторон траншеи или котлована на расстоянии не менее 1 м от их бровки, чтобы обеспечить свободное продвижение работающих вдоль трассы.

Кабели доставляют к месту укладки в барабанах на специальных кабельных транспортерах или на автомашинах, оборудованных устройством для погрузки, транспортирования и выгрузки барабана с кабелем. Выгружать барабаны с кабелем надо осторожно, чтобы не повредить его и не нанести травму работающим. Категорически запрещается сбрасывать барабаны с кабелем автомашин или транспортеров. Кабель должен быть выгружен на максимально близком расстоянии от места раскачки, но так, чтобы он не мешал движению рабочих, не создавал угрозы падения в траншею и был удобно расположен для раскатки.

Доставленные к месту прокладки кабеля раскатывают с барабанов при помощи движущегося транспорта, лебедкой по роликам, вручную по роликам или без роликов.

При раскатке кабеля с движущегося транспорта – с автомобиля или кабельного транспортера – двое рабочих вращают вручную барабан, сматывая с него кабель, а два других рабочих принимают и укладывают кабель в траншее. Кабель сматывают с барабана сверху, а не снизу. Раскатку производят при скорости движения автомашины или буксируемого транспортера, не превышающей 2,5 км/ч.

При раскатке кабеля с барабана, находящегося на земле, последний должен быть приподнят над землей 200 – 250 мм с помощью стального вала и двух кабельных домкратов. Под домкраты подкладывают деревянные доски толщиной не менее 50 мм, кирпичи или железобетонные плиты.

До начала раскатки в траншею устанавливают линейные и угловые раскаточные ролики: линейные ролики устанавливают на прямых участках траншеи через каждые 2 м, а угловые изгибов и поворотов траншеи.

Прокладка кабелей в блоках.

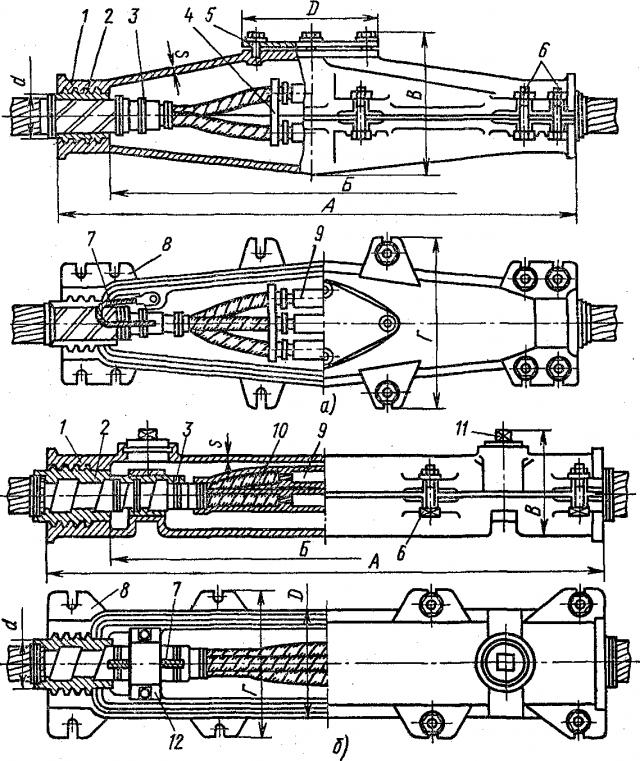

Кабельным блоком называют сооружаемое в земле устройство, предназначенное для защиты прокладываемых в нем кабелей от механичесикх повреждений. Блок обычно состоит из нескольких труб (асбестоцементных, керамических и др.) или железобетонных элементов (панелей) и относящихся к ним колодцев.

При прокладке кабельной линии в блоках, они должны быть доставлены к месту работ и разложенные вдоль трассы кабеля. Каждый кабельный блок должен иметь до 10 % резервных каналов, но не менее одного канала.

Глубина заложения в земле кабельных блоков должна приниматься исходя из местных условий, но не должна быть менее расстояний, допустимых при прокладке кабелей в траншеях.

В местах направления трассы или разветвления кабельных линий, проложенных в блоках, и в местах перехода кабелей из блоков в землю должны сооружаться кабельные колодцы, обеспечивающие удобное протягивание кабелей, прокладываемых вновь, а также дающие возможность легко и быстро заменять их в процессе эксплуатации.

Для стока влаги блоки укладывают с уклоном в строну колодцев не менее чем на 100 мм на каждые 100 м. Кабельные колодцы сооружают на прямолинейных участках трассы на расстоянии друг от друга, определенной прокладываемых кабелей, а также величиной предельно допустимого тяжения кабеля при его затяжке в канале блока.

Прокладка кабеля производится с помощью лебедки. Трос от лебедки можно затянуть в трубу несколькими способами, но наиболее просто это сделать при помощи двух проволок с крючками на концах. Проволоки проталкивают с двух концов трубы одновременно и при встрече в трубе сцепляют, а затем проволоку вытаскивают с одной стороны трубы на столько, чтобы наружу вышло место сцепления проволок. Далее к концу оставшейся в трубе проволоки привязывают трос тяговой лебедки, а другому – контрольный цилиндр и один или несколько ершей. К последнему ершу прикрепляют стальной трос диаметром не менее 12 мм, служащий для протяжки кабеля.

Для затяжки кабеля в блоки его закрепляют к тросу чулком, накладываемым на оболочку кабеля, или же при помощи зажима. Барабан с кабелем устанавливают у колодца. Прежде чем приступить к протяжке кабеля, на трубе блока устанавливают стальную разъемную воронку с раструбом, а на край горловины колодца – желоб, изготовленный из куска трубы или листовой стали, Воронка служит для предохранения кабеля и торцовой части трубы от повреждений при затягивании кабеля в блок; применение желоба предотвращает опасный перегиб кабеля в момент его затягивания в блок.

Кабель следует протягивать в блоки со скоростью 5 км/ч и без остановок во избежание воздействия на него больших усилий при трогании кабеля с места. До затяжки кабеля в трубу рекомендуется смазывать его составом или смазкой УС из расчета 8 – 10 г на 1 м кабеля.

По окончании затяжки кабель в блоке отрезают с таким расчетом, чтобы можно было разделать его для соединения в муфте.

Если дальнейшая работа по прокладке кабеля в этот день прекращается, то на свободные концы кабелей, находящиеся в колодце и барабане, напаивают свинцовые или надевают полиэтиленовые герметизирующие колпачки. Для обеспечения необходимой герметизации кабеля на внутреннюю поверхность полиэтиленового колпачка предварительно наносят слой клея БФ или БМК, а затем колпачок надевают на конец кабеля и закрепляют на его оболочке проволочным бандажом.

Непосредственно для прокладки кабелей в земле применяют бронированные кабели, защищенные от коррозии джутово-битумным покрытием или поливинилхлоридной оболочкой.

Кабели на напряжение до 10 кВ прокладывают на глубине 0,7 м от планировочной отметки при глубине траншеи 0,8 м, а при пересечении улиц, площадей - 1,1 м. На дно траншеи насыпают слой песка или чистой земли, не содержащей камней, толщиной не менее 0,1 м.

Все кабели номинальным напряжением свыше 1 кВ, проложенные в траншеях, должны иметь защитные покрытия из красного кирпича (силикатный в земле разрушается) или бетонных плит, положенных на слой земли или песка толщиной 0,1 м. При глубине траншеи 1 -1,2 м и напряжении до 10 кВ защита кабелей кирпичом необязательна.

СНиП установлено предельное количество кабелей в одной траншее - не более шести, устройство траншей с большим числом кабелей является не экономичным.

Ширина траншеи

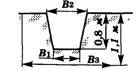

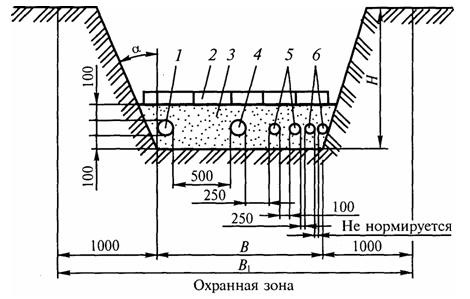

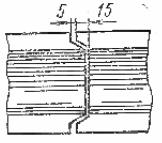

Рис. 1. Размеры траншеи для прокладки кабеля 1-10 кВ: B1 - на дне траншеи; В2 - у поверхности земли; В3 -зона отвода

(рис. 1) определяется количеством, сечением и марками кабелей. Между силовыми кабелями расстояние в свету должно быть не менее 100 мм. Между контрольными кабелями, не нуждающимися в охлаждении, расстояние не нормируется. Допускается совместная прокладка силовых и контрольных кабелей в одной траншее. При этом расстояние между крайними контрольным и силовым кабелем должно быть не менее 100 мм.

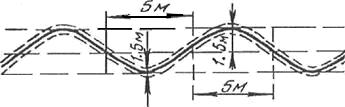

Кабель укладывают в траншее «змейкой» с небольшим запасом, составляющим 1,5-2 % общей длины траншеи, на случай возможных смещений почвы и температурных деформаций кабеля в разное время года. В месте установки соединительной муфты предусматривают расширение траншеи для устройства петли запаса и возможности вырезки поврежденной муфты и замены.

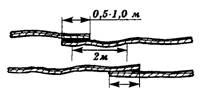

При параллельной прокладке в траншее концы кабелей, предназначенных для последующего монтажа соединительных муфт, располагаются со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м (рис. 3). При этом предусматривается запас кабеля по длине, необходимый для проверки изоляции на влажность, монтажа соединительных муфт и укладки дуг компенсаторов, предохраняющих муфты от повреждения при возможных смещениях почвы и температурных деформациях кабеля, а также на случай переразделки муфты при ее повреждении.

В стесненных условиях при больших потоках кабелей допускается располагать компенсаторы в вертикальной плоскости с двойной минимальной внутренней кривой изгиба, размещая их полого по дуге в земляной щели толщиной не более 0,2 м ниже уровня прокладки кабелей на глубине до 0,5 м. Запас кабеля в компенсаторе должен быть 350 мм. Муфты необходимо, располагать на уровне прокладки кабелей.

Число соединительных муфт на 1 км строящихся кабельных линий для трехжильных кабелей 1 - 10 кВ сечением до 3x70 мм 2 должно быть не более 4 шт.; сечением (3x95 - 3x240) мм 2 - 5 шт.; для одножильных кабелей - 2 шт.

При прокладке над кабелями сигнально-предупредительной ленты присыпка должна быть не менее 0,3 м, т. е. лента должна находиться на глубине 0,4 м от планировочной отметки. Сигнально-предупредительная лента из поливинилхлоридного пластиката должна быть красного цвета толщиной 0,5 - 1 мм и шириной не менее 150 мм. Одну ленту можно прокладывать над двумя кабелями.

Рис. 3. Расположение концов кабеля в месте монтажа двух соединительных муфт

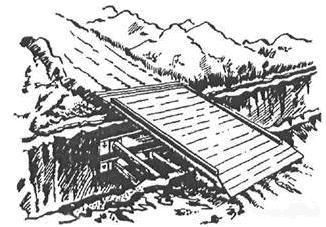

В готовой траншее кабель прокладывают, раскатывая его с барабана, установленного на кабельном транспортере, автомобиле или трубоукладчике (рис. 4), которые перемещаются вдоль траншеи. Если по условиям трассы применение автомеханизмов затруднено, то кабель раскатывают в траншее с помощью лебедки по специальным кабельным роликам, которые устанавливают на прямолинейных участках трассы по дну траншеи через 3-5 м; на всех поворотах трассы устанавливают угловые ролики (рис. 5).

Рис. 4. Раскатка кабеля с трубоукладчика.

Компания ООО "Вольт-Энерго" предлагет свои услуги по прокладке и монтажу кабельных трасс как в городских кабельных сетях, так и в сельской местности.

Наиболее экономична прокладка кабелей в земле. В отличие от воздушных линий, монтаж кабеля в земле не подвергается обильным снегопадам, штормовому ветру и не повреждается поваленными деревьями. Кабельные линии в меньшей степени, чем воздушные, подвержены опасным и мешающим электромагнитным влияниям, создаваемым в цепях связи, сигнализации, автоматики и телемеханики различными линиями электропередачи и контактными сетями электрических железных дорог, а также воздействиям атмосферных перенапряжений (грозовым разрядам).

Кабельные линии лучше обеспечивают бесперебойность, высокое качество и надежность действия устройств связи и сигнализации, более долговечны и дешевле в эксплуатации, хотя строительство их обходится дороже. Повреждения на кабельных линиях происходят значительно реже, чем на воздушных.

Для кабельных линий, прокладываемых в земле должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Если прокладываются не бронированные кабели, то требуется сначала проложить асбестоцементные или ПХВ-трубы, которые надёжно защитят его от

Для кабельных линий, прокладываемых в земле должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Если прокладываются не бронированные кабели, то требуется сначала проложить асбестоцементные или ПХВ-трубы, которые надёжно защитят его от

случайных механических повреждений при последующих раскопках. В случае если кабель бронированный, то его применение также потребует прокладки труб на пересечении железнодорожными и трамвайными рельсами, шоссейными и грунтовыми дорогами, под проезжими частями улиц, в местах пересечений с подземными сооружениями и другими кабелями с таким расчетом, чтобы концы труб выходили на 1 м за пределы пересечения, а также при вводе кабеля в здание или сооружение.

Кабели защищают при их прокладке в скалистых грунтах на глубине 0,5 м, в садах и огородах, при прокладке в одной траншее десяти и более сигнальных и других кабелей, а также при прокладке в траншее на глубине менее 1 м силовых кабелей с рабочим напряжением выше 1 кВ. В этих случаях кабель для защиты покрывают бетонными плитами или слоем красного кирпича.

Вся процедура подземной прокладки кабелей включает в себя несколько этапов:

- выбор и согласование трассы прокладки кабеля,

- разметка и разбивка трассы,

- рытье траншеи,

Обустройство подсыпки (подушки) из мелкой земли без камней или песка,

- укладка защитных труб (в том случае, если предусмотрено проектом),

- подготовка кабеля к прокладке,

- прокладка кабеля (если кабель прокладывается в трубах, то протяжка кабеля в трубах),

- установка соединительных муфт,

- засыпка кабеля мелкой землей без камней или песком,

- защита кабеля красным глиняным кирпичом или асбоцементными плитами,

- прокладка сигнально-предупредительной ленты (если предусмотрено проектом),

- составление акта скрытых работ,

- электролабораторные испытания кабельной линии и засыпка траншеи грунтом.

Все эти электромонтажные работы должны быть выполнены в той последовательности, в которой перечислены.

От правильного выбора трассы зависит стоимость сооружения кабельных линий и сетей, их долговечность, а также надежность и бесперебойность действия. Трассу подземных кабельных линий выбирают исходя из того, чтобы длина кабеля, прокладываемого между заданными пунктами, была наименьшей и обеспечивались удобства производства работ по прокладке кабеля и дальнейшему его техническому обслуживанию и эксплуатации.

Любые электромонтажные работы, связанные с раскопками земли и укладкой кабеля в землю, требуется начинать только после полученных разрешений на прокладку кабеля, так как в земле могут быть проложены другие инженерные системы, и вы можете их повредить, либо проложить кабель с нарушением существующих норм.

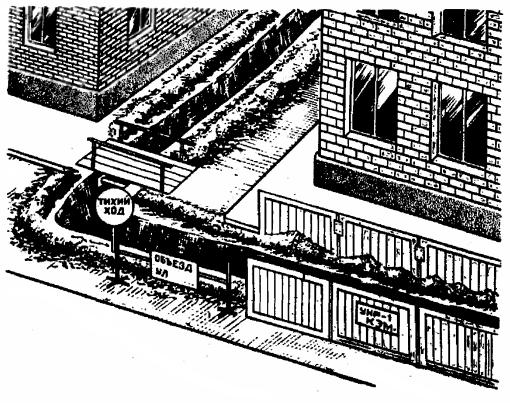

Если земляные работы проводятся в населенных пунктах

, то до их начала заказчик обязан оформить в органах территориальной администрации разрешение на выполнение предусмотренных проектом работ и передать его подрядчику.

Подрядчик обязан на основании разрешения получить ордер на производство работ.

В ордере указываются:

а) фамилия, имя, отчество и должность лица, ответственного за ведение работ;

б) срок выполнения строительных работ на объекте, увязанный с представленным проектом производства работ;

в) организации, на которые возлагаются работы по восстановлению дорожных покрытий, пересадке зеленых насаждений и сроки выполнения этих работ;

г) организации, представители которых должны быть вызваны на место до начала земляных работ.

Рабочая документация, ордер на право производства работ и копия письменного документа-извещения должны находиться на месте производства работ.

Производство земляных работ в пределах охранных зон действующих подземных сооружений (кабели силовые и связи, трубопроводы и т.п.), а также надземных сооружений при их пересечении (железные дороги, шоссе), при прокладке кабеля по обочине и пр. допускается только при наличии письменного разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения и в присутствии ее представителя, а также ответственного исполнителя работ. Производство работ в таких местах должно быть согласовано и отражено в проектной документации.

Строительная организация обязана не позднее, чем за трое суток до начала земляных работ, в письменной форме уведомить о предстоящих работах, а за сутки - вызвать к месту работ представителей заинтересованных организаций для уточнения местоположения принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих повреждение этих сооружений. До прибытия представителей производство земляных работ запрещается.

Трасса перед рытьем траншеи должна быть осмотрена для выявления мест на трассе, содержащих вещества, разрушительно действующие на оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от сточных, выгребных и мусорных ям и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель следует прокладывать в чистом нейтральном грунте в асбестоцементных трубах с дополнительной их герметизацией. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.

Прокладку подземного кабеля и кабельной канализации в населенных пунктах целесообразно производить по улицам.

В городах и поселках прокладка кабелей в земле (в траншеях) осуществляется по непроезжей части улиц (под тротуарами), по дворам и техническим полосам в виде газонов, с кустарниковыми посадками, имеющим наименьшую загрузку другими подземными сооружениями (водопровод, канализация, газопровод, силовые кабели и т. п.), так, чтобы меньше нарушать уличное движение во время работ по прокладке кабельной линии и ее эксплуатации. По улицам и площадям, насыщенным подземными коммуникациями, прокладку кабельных линий рекомендуется производить в коллекторах и туннелях. При пересечении улиц и площадей с усовершенствованными покрытиями и с интенсивным движением транспорта кабельные линии должны прокладываться в блоках или трубах.

Должно быть проведено предварительное шурфование

для точного определения подземных сооружений, пересекаемых трассой прокладываемого кабеля связи или трубопровода кабельной канализации.

Шурфы должны иметь длину 1 м по оси будущей траншеи. В том случае, когда подземные сооружения проходят параллельно будущей трассе, шурфы должны быть вырыты перпендикулярно ее оси через каждые 20 м. Длина каждого шурфа должна превышать ширину проектируемой траншеи с каждой ее стороны не менее, чем на 0,3 м.

При обнаружении в ходе выполнения земляных работ подземных сооружений, не указанных в рабочих чертежах, работы должны быть немедленно прекращены до выяснения назначения этих сооружений и согласования дальнейшего производства работ с их владельцами.

При прокладке в земле параллельно с другими эксплуатируемыми кабелями

или инженерными коммуникациями вблизи зданий и сооружений должны соблюдаться расстояния в свету (не менее);

- между кабелями до 10 кВ - 0,1 м (это же расстояние при параллельной прокладке вновь прокладываемых кабелей);

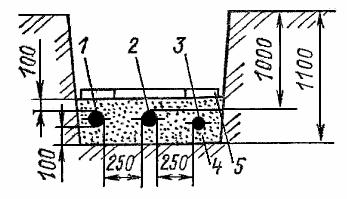

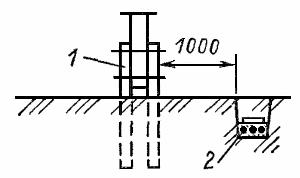

- от кабелей 35 кВ - 0,25 м (рис. 1.1);

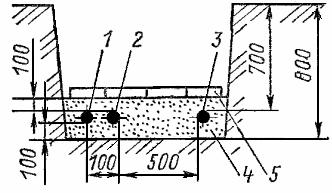

- от кабелей, эксплуатируемых другими организациями и кабелями связи - 0,5 м (рис. 1.2);

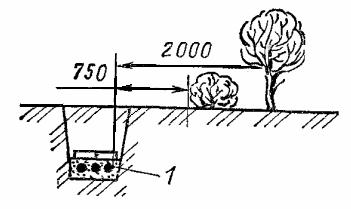

- от кабеля до лесных насаждений - не менее 3 м, от стволов деревьев - 2 м и от кустарных посадок - 0,75 м (рис. 1.3);

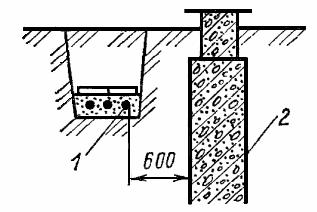

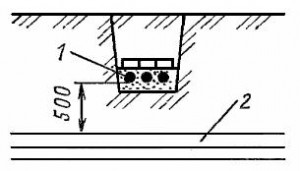

- от фундаментов зданий и сооружений - 0,6 м (рис. 1.4);

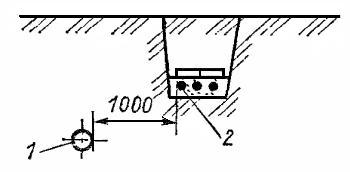

- от трубопроводов, водопровода, канализации, дренажа, газопроводов низкого и среднего давления - 1 м (рис. 1.5);

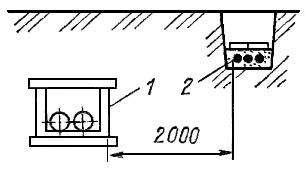

- от газопроводов высокого давления и теплопроводов - 2 м (рис. 1.6);

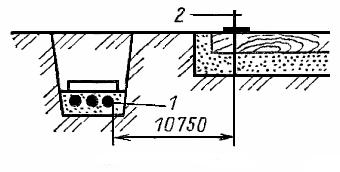

- от электрифицированной железной дороги - 10,75 м (рис. 1.7);

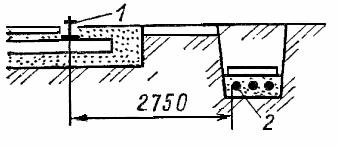

- от трамвайных путей - 2,75 м (рис. 1.8);

- от автомобильной дороги от бровки - 1 м;

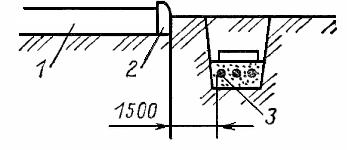

- от бордюрного камня - 1,5 м (рис. 1.9);

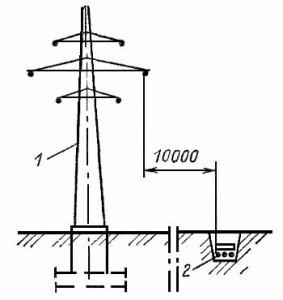

- от крайнего провода ВЛ 110 кВ - 10 м (рис. 1.10);

- от опоры ВЛ 1 кВ - 1 м (рис. 1.11).

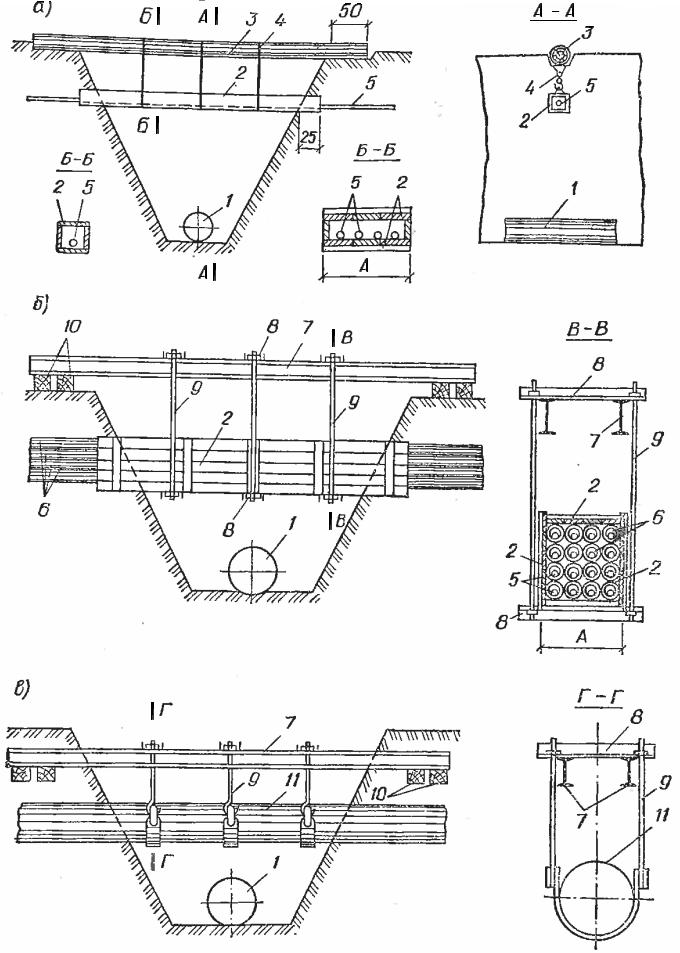

Рис. 1.1. Прокладка кабелей 1-10 кВ параллельно с кабелями 35 кВ (20 кВ):

1 - кабель 20 кВ;

2 - кабель 35 кВ;

3 - кабель 10 кВ;

4 - песок;

5 - железобетонные плиты

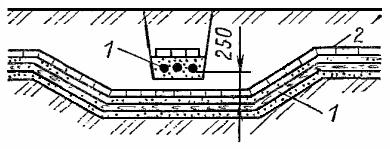

Рис. 1.2. Прокладка кабелей 1-10 кВ с кабелями связи и с силовыми кабелями до 10 кВ, эксплуатируемыми другими организациями:

1 - кабель 10 кВ; 2 - кабель 1 кВ; 3 - кабель связи или силовой кабель другой организации; 4 - песок; 5 - кирпичи или плиты

Рис. 1.3. Прокладка кабелей рядом с кустарниками и деревьями:

1 - кабель 1-10 кВ

Рис 1.4. Прокладка кабелей рядом с фундаментом здания и сооружений:

1 - кабель 1-10 кB; 2 - фундамент

Рис. 1 5. Прокладка кабелей параллельно трубопроводам, водопроводам, канализации, дренажу, газопроводам низкого и среднего давления:

1 - трубопровод; 2 - кабель 1-10 кВ

Рис. 1 6. Прокладка кабелей рядом с теплотрассами и газопроводами высокого давления:

1 - лоток; 2 - кабель 1-10 кВ

Рис 1.7. Прокладка кабелей параллельно с электрифицированной железной дорогой:

1 - кабель 1-10 кВ; 2 - головка рельсы

Рис. 1.8. Прокладка кабелей параллельно с трамвайными путями:

1 - головка рельсы; 2 - кабель 1-10 кВ

Рис. 1.9. Прокладка кабелей параллельно автомобильной дороге:

1 - полотно дороги; 2 - бордюрный камень; 3 - кабель 1-10 кВ

Рис. 1.10. Прокладка кабелей рядом с воздушной линией электропередачи напряжением 110 кВ:

1 - опора ВЛ; 2 - кабель 1-10 кВ

Рис. 1.11. Прокладка кабелей рядом с воздушной линией электропередачи до 1 кВ:

1 - опора ВЛ; 2- кабель 1-10 кВ

Допускается уменьшение перечисленных расстояний в стесненных условиях, но это должно быть оговорено в проекте и должны быть предусмотрены меры по защите кабелей в трубах или блоках.

При пересечении других кабельных линий или инженерных коммуникаций и сооружений расстояния в свету должны быть ие менее:

- oт кабелей напряжением до 10 кВ - 0,25 м (рис. 1.9);

- от трубопроводов, теплопроводов, газопроводов - 0,5 м (рис. 1.10);

- от полотна железных дорог, трамвайных путей, автомобильных дорог - 0,6 м.

Рис. 1.12. Пересечение кабельных трасс напряжением до 10 кВ:

1 - кабель до 10 кВ; 2 - кирпичи

Рис. 1.13. Пересечение кабелей с трубо-, водо- и газопроводами:

1 - кабель до 10 кВ; 2 - трубопровод

При случайном повреждении какого-либо подземного сооружения ответственный исполнитель работ обязан немедленно прекратить работы в этом месте, принять меры, обеспечивающие безопасность работающих, и сообщить о случившемся своему руководителю и в аварийную службу эксплуатирующей организации.

При обнаружении газа в траншеях или котлованах работы в них должны быть немедленно прекращены, а люди выведены из опасной зоны. Работы могут быть продолжены только после прекращения дальнейшего поступления газа.

Все поврежденные при разработке траншей сооружения (кюветы, водоспуски, арыки, каналы, насыпи, усовершенствованные покрытия, ограждения и т.п.) должны быть восстановлены.

На пахотных землях должна быть произведена рекультивация плодородного слоя грунта. Объем и условия выполнения работ по рекультивации определяются проектной документацией.

Сигнальные кабели

могут прокладываться без ограничения в одной траншее с силовыми кабелями с рабочим напряжением до 500 В

Сигнальные кабели при пересечении их с силовыми кабелями и другими подземными сооружениями также должны прокладываться на расстоянии 0,5 м от этих сооружений;

если это расстояние по местным условиям выдержать нельзя, то допускается уменьшить его до 0,3 м. При этом в месте пересечения сигнального кабеля с силовыми его нужно прокладывать в асбестоцементной трубе. Расстояние между пересекающими друг друга сигнальными кабелями должно быть не менее 0,1 м.

Разметка и разбивка трассы, подготовка траншей для прокладки кабеля

Перед прокладкой кабеля производится разбивка трассы , которая в процессе проектирования выбирается с учетом наименьшего объема строительных работ, максимального использования механизмов, удобства эксплуатационного обслуживания и минимальных затрат на работы по защите кабелей от коррозии, опасных влияний и повреждений от ударов молнии. Разбивка трассы осуществляется в соответствии с рабочими чертежами, отступление от которых допускается только по согласованию с заказчиком или проектной организацией.

Трасса прокладки кабеля выбирается по возможности прямолинейной. Участки с известковыми почвами, сточными водами, свалки и другие места, опасные в коррозийном отношении, следует обходить.Места нахождения существующих подземных сооружений определяют по технической документации или с помощью кабелеискателей и путем шурфования.

На склонах оврагов, крутых подъемах и спусках свыше 30° и до 45° траншея должна быть вырыта зигзагообразно (”змейкой”), с максимальным отклонением от осевой прямой линии 1,5 м на длине 5 м. При уклонах от 30° до 45° прокладывается кабель с обычной броней, а при уклонах свыше 45° - с проволочной броней.

Разметку и разбивку трассы подземной кабельной линии производят в соответствии с рабочими чертежами при помощи вех и/или колышков по центру будущей траншеи и на поворотах ее, а также на прямых участках примерно через 50 м по ее длине забивают вешки-колья, которые и служат отправными точками для разбивки траншеи.

Если трасса приходит в местах, где отсутствуют постоянные ориентиры, разбивку производят следующим образом. В центрах раскопки двух соседних котлованов для смотрового устройства устанавливают первую веху высотой от 3 до 4 м с красным флажком, через 40-50 м ставят вторую веху (в поворотном или основном промежуточном центре) так, чтобы ее было видно со стороны первой вехи, и таким образом получают две точки на оси траншеи, третью веху делают в промежутке между вехами № 1 и 2. Затем между первой и второй вехами устанавливают веху №3 таким образом, чтобы она находилась в створе (на одной прямой) с первой и второй вехами. Третью и последующие вехи устанавливают со стороны первой через каждые от 40 до 50 м.

Места установки вех фиксируют колышками. Колышки, применяемые для разбивки трасс, должны иметь длину от 30 до 40 см и диаметр от 3 до 4 см. Нижнюю часть колышка затесывают на конце, а на верхней делают срез для маркировки. Для забивки колышка заготавливают гнездо с помощью лома. Колышки следует забивать в грунт на глубину от 100 до 150мм.

На расстоянии, равном половине ширины траншеи от колышков, следует натягивать шнур, обозначающий линию одного из краев траншеи.

При наличии постоянных ориентиров разбивка трассы может выполняться без визировки по вехам. Окончательную трассу отмечают отбойным шнуром, нанося мелом или краской две параллельные линии, которые определяют требуемую ширину траншей.

В том случае, когда при разбивке обнаружатся несоответствие рабочих чертежей натуре и необходимость выполнения работ с отклонением от проектных данных, строительная организация должна пригласить представителей заказчика и проектной организации для решения вопроса об изменении трассы, что оформляется актом или коррекцией рабочего чертежа, которая должна быть удостоверена подписями представителей заказчика, проектной и заинтересованной организаций.

В процессе разбивки трасс необходимо учитывать следующее:

а) пересечение улиц подземными сооружениями ГТС должно осуществляться под углом 90° к оси улицы, только при невозможности этого допускается отклонение от прямого угла в пределах не более 45°;

б) пересечение рельсовых путей (железнодорожных и трамвайных) подземными сооружениями ГТС должно осуществляться только под углом 90°;

в) в садах, парках и скверах разбивка трасс должна производиться в присутствии представителя садово-паркового хозяйства и зеленого строительства с учетом наименьших повреждений зеленых насаждений.

При разбивке трассы прокладки кабелей в грунте необходимо соблюдать расстояния от наземных и подземных сооружений, указанных в проектной документации.

При работе в пределах охранных зон подземных коммуникаций ответственный исполнитель работ обязан проинструктировать под расписку бригадира и машинистов, работающих на механизмах, об условиях производства работ, показать места прохождения подземных коммуникаций по чертежам и в натуре, обозначить границы, в пределах которых запрещено работать с помощью землеройных механизмов, а также применять ударные механизмы.

Если кабельная трасса намечается в местах, где уже имеются действующие кабели или другие подземные сооружения, которые недостаточно точно указаны на уличном чертеже, то, прежде чем приступить к разрытию траншеи, необходимо проверить расположение этих сооружений по отношению к трассе. С этой целью по всей трассе разрывают пробные ямки - шурфы, которые должны иметь длину 1 м по оси будущей траншеи. В том случае, когда подземные сооружения проходят параллельно будущей трассе, шурфы должны быть вырыты перпендикулярно ее оси через каждые 20 м. Длина каждого шурфа должна превышать ширину проектируемой траншеи с каждой ее стороны не менее, чем на 0,3 м.

Глубина шурфов, если разыскиваемые сооружения не обнаруживаются, должна превышать глубину траншеи на 0,2 м. Шурфование должно производиться в присутствии представителя организации, эксплуатирующей подземные сооружения.

Вскрытые при шурфовании и при разработке траншей подземные сооружения должны быть защищены специальным коробом и подвешены способом, указанным в рабочих чертежах.

Трассу проложенного подземного кабеля можно уточнить специальным прибором-кабелеискателем. При глубине прокладки кабеля до 2 м прибор определяет его расположение с точностью до 10 см и работает независимо от дорожных покрытий.

При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта механизированным способом разрешается на расстоянии не более 2 м от боковой стенки и не более 1 м над верхом трубы, кабеля и др. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, дорабатывается вручную без применения ударных инструментов и с принятием мер, исключающих возможность повреждения этих коммуникаций.

Схема подвески пересекающих траншею коммуникаций показана на рис.

Рис. 1.14. Подвеска пересекающих траншею коммуникаций

а - одного или нескольких кабелей;

6 - кабельной канализации в асбестоцементных трубах;

в - трубопровода;

1 - кабельная труба;

2 - короб из досок или щитов;

3 - бревно или брус; 4 - подвески-скрутки;

5 - кабель;

б - асбесто-цементные трубы кабельной канализации;

7 - двутавровая балка; 8- перекладины из швеллеров;

9 - подвески из круглой стали;

10 - подкладки;

11 - пересекающий траншею трубопровод

Глубина кабельной траншеи зависит от того, где она будет проходить.

Если прокладка кабеля происходит под автомобильной дорогой, по которой движется транспорт, то глубина трассы должна быть не менее 1,25 метра. Рыть траншею надо аккуратно, так как в земле могут находиться инженерные системы, не нанесённые на схему геоподосновы, такой казус встречается очень часто. Если кабельная трасса проходит в городских условиях, в непосредственной близости к зданиям, сооружениям или в местах пересечения с коммуникациями, расположенными в земле, рытье выполняется только вручную.

Глубина траншеи не должна быть менее 70см, ширина траншеи зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться.

Глубина прокладки кабелей связи в грунтах I-III категорий должна быть не менее 0,8 м, а в скальных грунтах - не менее 0,5 м при отсутствии наносного слоя грунта и 0,7 м при его наличии. В населенных пунктах глубину кабельной траншеи увеличивают до 1,0-1,2 м. Классификация грунтов приведена в ГОСТ 25100.

При рытье траншеи ручным способом

ее роют так, чтобы боковые стенки траншеи имели некоторый откос. Это облегчает рытье траншеи и предохраняет стенки от осыпания.

Ширина траншеи в верхней части будет зависеть от угла естественного откоса и глубины, при прокладке одного-двух кабелей ее берут равной от 0,3 до 0,45 м по дну и соответственно 0,4-0,5 м по верху траншеи.

Перед рытьем траншеи с намеченной трассы удаляют посторонние предметы, временные строения, строительный мусор, камни, асфальтовые покрытия, а также производят планировку местности. Асфальтовое покрытие надрубается зубилами (не ломами) по ширине траншеи. Если мостовая замощена булыжным камнем, разработку его производят с каждой стороны на 150-200 мм шире траншеи для предотвращения падения в траншею камней, которые могут нанести повреждение работающим или повредить уложенный в траншею кабель.

Для свободного прохода рабочих по краю траншеи при разработке грунта выбрасываемую из траншеи землю располагают ио одну сторону траншеи на расстоянии не менее 0,3 м от ее края, а асфальт, булыжный камень и другие материалы - по другую сторону на расстоянии 1 м.

При рытье траншеи следят за тем, чтобы не засыпались дорожные знаки, зеленые насаждения и т. п.

Дно траншеи выравнивают и очищают от камней и щебня, а перед раскаткой и прокладкой кабеля в каменистых и скалистых грунтах засыпают слоем песка или разрыхленного грунта толщиной до 10 см. Этот слой называют «нижней постелью». Обустройство подсыпки (подушки) из мелкой земли (песка) без камней производится по всей протяженности траншеи. Для этого вдоль всей траншеи должны быть заготовлены для засыпки траншеи мелкая земля или песок. В мягких грунтах постели можно не делать и трубы укладываются на выровненный грунт дна траншеи.

При рытье траншей необходимо следить, чтобы размеры разрываемого участка (особенно в городах и населенных пунктах) позволяли закончить работы в течение рабочего дня.

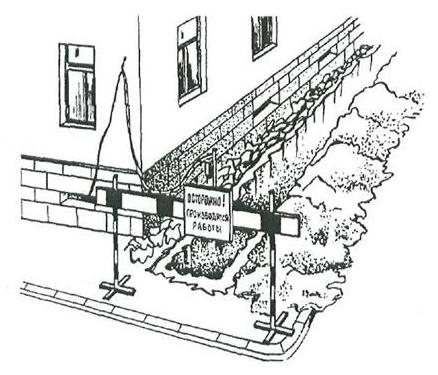

При производстве работ траншею, проходящую по городским улицам и проездам, ограждают на всем протяжении. На ограждениях устанавливают предупредительные надписи и знаки, а в ночное и вечернее время - специальное освещение. На ограждениях также указывается название и номер телефона организации, производящей работы. Ограждения устанавливают от оси ближайшего рельса трамвайных путей на расстоянии 0,6 м, а от железнодорожных путей 2-2,5 м. При разрытиях, требующих закрытия проезда, должно быть ясно обозначено направление объезда. В местах движения пешеходов траншею перекрывают временными мостиками шириной 1 м из прочных досок с ограждающими перилами высотой 1 м.

Участки производства земляных работ в городских условиях должны ограждаться рогатками на переносных стойках, а при производственной необходимости или по требованию территориальной администрации - инвентарными щитами или глухим забором. По согласованию с владельцем участка производства работ могут применяться сигнальные пластмассовые ленты.

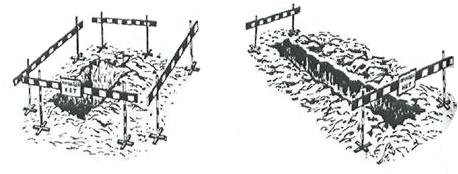

а) ограждение котлована и траншеи

б) ограждение траншеи, отрытой на тротуаре

При необходимости производства земляных работ на проезжей части дороги организация, производящая эти работы, должна согласовать с местными органами ГИБДД схему ограждения места работы и расстановки дорожных знаков с указанием видов работ и сроков их выполнения. Место производства работ, затрудняющее движение транспорта, должно быть ограждено днем знаками “тихий ход”, а с наступлением темноты и при густом тумане - красным световым сигналом. Световые сигналы устанавливают на концах траншей.

Для обеспечения нормального прохода транспорта и пешеходов при разрытии улиц, дорог и проездов над траншеями должны устанавливаться транспортные мосты и пешеходные мостики с перилами. Транспортные мосты должны быть рассчитаны на проезд через улицу безрельсового транспорта с нагрузкой на ось, равной 10 т, а при въезде во дворы - 7 т.

Пешеходный инвентарный мостик должен иметь размеры: ширину не менее 0,75 м, высоту с перилами -1,0 м.

Длина мостов и мостиков должна перекрывать траншею за пределы естественного откоса с тем, чтобы при их использовании не происходило обрушение стенок.

а) Мост транспортный

б) Пешеходный мостик

Место производства работ под трамвайными путями должно быть ограждено специальными ограждениями и сигналами, устанавливаемыми на расстоянии, предусмотренном правилами по технике безопасности при производстве этих работ.

До начала работ нужно определить места проезда транспорта через трассу и места движения пешеходов, чтобы заранее подготовить необходимое число ограждений, сигнальных знаков и мостиков.

Если траншея пересекает проезд, то сначала отрывают одну сторону проезда, закладывают трубы н засыпают траншею, а затем то же выполняют с другой стороны проезда, что позволяет не прерывать уличного движения.

Вскрытие и восстановление дорожных и уличных покровов

Вскрытие уличных покровов производится на площади, определяемой размерами траншей с учетом норм дополнительного вскрытия покровов, приведенных в следующей таблице.

Нормы дополнительного вскрытия уличных покровов:

При производстве работ в парках и скверах верхний растительный покров рассматривается как уличный покров.

Полученные от вскрытия уличных покровов материалы, а также другие верхние слои почвы во избежание их засыпки и засорения вынимаемым из траншеи грунтом следует складывать на расстоянии не менее 1 м от края траншеи со стороны, противоположной отвалу грунта.

Временное замощение траншей на проезжей части должно производиться строительной организацией, выполняющей земляные работы, сразу же после их завершения. Окончательное восстановление уличных покровов производится специализированными организациями по договорам со строительными организациями.

В тех случаях, когда необходимо защищать кабели от механических повреждений , от воздействия агрессивных грунтов и блуждающих токов, их необходимо прокладывать в трубах . Для этой цели применяются стальные, чугунные, асбоцементные, керамические и пластмассовые трубы. Материал труб определяется в проекте. Разрешается замена одних типов труб на другие, но это должно быть оговорено в проекте.

Трубы должны удовлетворять следующим требованиям:

Внутренняя поверхность их должна быть гладкой;

Торцы труб с внутренней стороны должны быть скруглены с радиусом не менее 5 мм и не иметь выступов, изломов, заусенцев;

Соединения труб должны быть строго соосны;

Торцы труб в местах входа (выхода) в туннели, каналы должны быть заделаны заподлицо с внутренними поверхностями стен.

Трубы должны быть уложены с небольшим уклоном не менее 0,2 % (3-4 мм на 1 пог. м трубопровода) для стока конденсата или воды, которая может попасть в трубопровод. На местности с достаточным естественным уклоном трубопровод может одинаково заглубляться по всей длине пролета. В процессе прокладки трубопровода установленная величина уклона должна контролироваться специальной рейкой с отвесом или уклономером.

Трубопровод должен быть также прямолинейным по горизонтали. Отклонение от прямой липни допускается не более 1 см на 1 м трубы. Чтобы уложить трубы прямолинейно, рекомендуется в траншее по дну натянуть на колышках шнур и трубы укладывать вдоль него. Каждая укладываемая труба должна касаться шнура боковой поверхностью, не оттягивая его в сторону. В отдельных случаях, предусмотренных проектом, и при выявлении неучтенных препятствий допускается некоторое отклонение трассы от прямой линии по плавной кривой из расчета не более 1 см на 1 м длины трубопровода

При образовании труб в блоки расстояние в свету между трубами по вертикали и горизонтали должно быть не менее 10 см. В связи с этим нижние трубы блока должны укладываться на большую глубину с таким расчетом, чтобы верхние трубы блока находились от планировочной отметки на глубине 0,7 м.

Рис. 2. Прокладка труб в траншее:

1 - кабель связи; 2 - кирпич для защиты от механических повреждений; 3 - мягкий грунт для подсыпки; 4 - кабели до 35 кВ; 5 - кабели до 10 кВ; 6 - контрольные кабели

Ширина траншеи зависит от количества кабелей, которые будут прокладываться. Для удобства установки соединительных муфт должны быть расширения траншеи (котлован). Глубину котлована делают на 10 см глубже дна траншеи.

В случае вынужденного приостановления работ в средней части пролета трубопровода каналы необходимо закрывать временно пробками, а траншею защищать земляными валиками для предохранения от дождевых и талых вод.

Способы заделки стыков при соединении труб

Перед стыкованием труб внутренняя и наружная поверхности каналов должны быть очищены от загрязнений и концы их сведены вплотную. Если при этом будет выявлено расхождение по внутренним и наружным диаметрам из-за недоброкачественной рассортировки, трубу заменяют.

Стыковка труб может осуществляться различными способами.

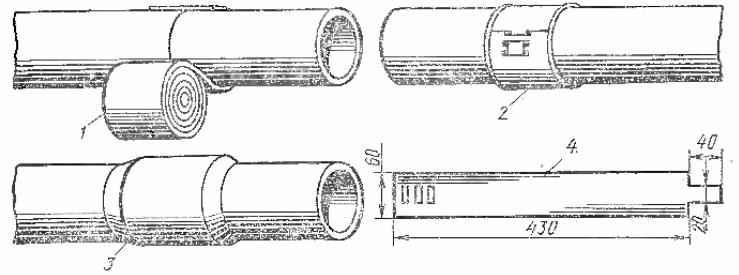

При соединении асбестоцементных труб применяют три способа заделки стыков:

- с помощью манжеты из листовой стали,

- с использованием полиэтиленовой муфты,

- c применением асбестоцементных муфт.

Для заделки стыков асбестоцементных труб первым способом к траншее необходимо доставить цементный раствор марки 50 (в объеме, который можно израсходовать до его высыхания) и песок.

Уложенные на дно траншей трубы выравнивают торцом к торцу. Под стыки торцов, немного отступив от них, насыпают мягкий грунт бугорком, который легкими ударами торцов утрамбовывают. Стык двух торцов обматывают гидроизолируюшей лентой для предохранения от попадания влаги в трубопровод. На гидроизолирующую ленту (бандаж) накладывают манжету из листовой стали шириной 60 мм, имеющую с одной стороны язычок, а с другой три прорези. В зависимости от наружного диаметра трубы язычок вставляют в одну из прорезей, затягивают плоскогубцами и загибают в противоположную сторону (рис. 3).

Рис. 3. Стыкование асбестоцементных труб с помощью металлической манжеты:

1-обмотка стыка битумной лентой, 2 - накладка металлической манжетой на место стыка, 5-обмазка стыка цементным раствором, 4 - металлическая манжета

Ширина наложенной гидроизолирующей ленты должна быть на 20 мм больше ширины металлической манжсты. Затем весь стык обмазывают цементно-песчаным раствором марки 50.

Для стыкования асбестоцементных труб вторым способом применяют полиэтиленовые муфты с внутренним диаметром под размер трубы (рис. 4).

Рис. 4. Стыкование труб полиэтиленовыми муфтами:

1 - полиэтиленовая муфта, 2 - надвиг муфты на конец трубы, 3 - законченный стык двух труб

После укладки труб в траншею торцы их на ширину муфты протирают ветошью. Надевать соединительную муфту лучше всего, когда она нагрета, для этого её опускают в нагретую до кипения воду и держат там 10 - 15 минут. Затем разогретую муфту вынимают прополочным крючком из бака, стряхивают и при помощи отвёртки надвигают на конец первой трубы до выступа, имеющегося в середине манжеты, а затем с другой стороны на конец второй трубы до выступа. После остывания манжеты она суживается и плотно облегает место соединения труб. Так как пластмасса в горячей воде становиться мягкой, муфта одевается очень легко, только надо всё делать быстро, не дав ей остыть.

Если в траншее высокий уровень воды, то применяют гидроизоляцию стыка с помощью битумного компаунда. Внутреннюю поверхность муфты с одной стороны до перегородки обмазывают битумным компаундом и надвигают ее на конец трубы. Конец второй трубы на ширину муфты до перегородки обмазывают битумным компаундом и вводят его в муфту до стыковки. Уплотнение стыка выполняют так же, как рассказано ранее.

В некоторых случаях стыки асбестоцементных труб заделывают с помощью асбестоцементных муфт, внутренний диаметр которых больше наружного диаметра трубы. Зазор между трубой и муфтой забивают смоляной паклей и заделывают цементным раствором или битумной мастикой.

Бетонные трубы соединяют между собой вводом выступа одной трубы в раструб другой (рис. 5). Вокруг стыка накладывают пояс из цементного раствора марки 50. При заделке стыков асбестоцементных и бетонных труб обмазку цементным раствором необходимо производить не только сверху, но и снизу трубопровода во избежание нарушения герметичности и ухудшения прочности трубопровода. Для лучшего схватывания цементного раствора с трубами их стыки смачивают водой до заделки.

Рис. 5. Стыкование бетонных труб

Подготовка каналов для прокладки кабеля

Нередко возникают случаи, когда в результате проникновения в канал грунтовых вод каналы в отдельных местах оказываются заполненными песком, глиной, илом и т.п, при этом каналы необходимо прочистить. Для прочистки следует применять специальные стальные совки навинчиваемые на конец головной палки. Ударами заостренной кромкой совка разрыхляют сор и заполненный им совок вынимают из канала. Совок набирает грязь, затем его вытаскивают обратно, очищают и снова проталкивают в канал. Операции повторяют до тех пор, пока по каналу свободно не пройдут палки. Остатки грязи удаляют стальной щеткой.

Рис. 6. - Совок для очистки засоренных каналов

Если прочистка каналов не дает положительных результатов, то этот участок канализации следует вскрыть и отремонтировать. При необходимости выполняются вставки из отрезков новых цельных или разрезанных по вертикали труб.

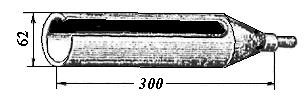

Исправность кабельных каналов трубопровода проверяют протаскиванием через каждый канал пробного цилиндра. Для этого пробный цилиндр соединяют карабином с металлической щеткой и протягивают по каналу, чтобы выровнять и сгладить стенки каналов в местах стыка труб и очистить полость труб от сора. На концах пробного цилиндра и щетки имеются ушки, к которым с обеих сторон привязывают трос, чтобы в случае остановки цилиндра его можно было вытянуть обратно, если канал окажется сильно засоренным.

Рис. 7. Цилиндр пробный

Рис. 8. - Щетка для прочистки канала

Проверку кабельного трубопровода производят перед сдачей его в эксплуатацию. После проверки исправности на все каналы во избежание засорения и проникновения газов на концах проложенного участка устанавливаются пластмассовые заглушки, которые предотвращает попадание в трубу песка, камней и другого мусора, что может повредить кабель при его монтаже. Вместо установки заглушки концы трубы можно просто запенить монтажной пеной.

Правильно организованная транспортировка кабелей гарантирует их сохранность, а следовательно, долговечность эксплуатации кабельных линий.

В пределах складских площадок перекатку барабанов (на расстояние не более 100 м) выполняют вручную, при этом оба конца кабеля надежно прикрепляют к барабану.

Барабаны с кабелем перекатывают по направлению намотки кабеля, обозначенного стрелкой на барабане. Нарушение этого правила вызывает ослабление намотки кабеля на шейке барабана и распускание витков, а следовательно, их защемление или западаиие при раскатке.

Доставку кабеля и материалов (труб, блоков и т. п.) к месту работы производят, как правило, до начала работ. При перевозке или перемещении барабанов с кабелем необходимо принять меры, предотвращающие повреждение барабана и кабеля.

Перед транспортировкой и прокладкой барабаны с кабелем подвергают проверке

, которую начинают с внешнего осмотра, проверяют целость обшивки барабана, болтов, скрепляющих барабан, заделку концов кабеля и сохранность металлических втулок (у отверстия) на щеках барабана, заводскую маркировку на внешней стороне щеки барабана и паспорт кабеля, заделку концов кабеля. Результаты осмотра оформляются актом, который впоследствии прилагается к исполнительной документации кабельной линии.

Кабели, не прошедшие входного контроля, прокладке не подлежат.

Барабаны с кабелем во избежание возможной порчи кабеля нельзя сбрасывать с автомашины, кабельных тележек, транспортеров.

Их рекомендуется хранить под навесом. Допускается хранение кабеля и на открытом воздухе (сроком до 1 года) в обшитых досками барабанах. Кабели с пластмассовой изоляцией без наружного покрова в незашитых барабанах хранить на открытом воздухе не следует. Их следует хранить с герметически запаянными концами.

Для предохранения нижней части барабана от возможного затопления во время дождей барабаны устанавливают на деревянные подкладки.

Транспортировку, разгрузку и перемещение барабанов с кабелем производят только в вертикальном положении.

Перед прокладкой кабеля измеряют сопротивление изоляции жил, а у кабелей связи измеряют сопротивление изоляции и производят проверку жил на обрыв и сообщение их между собой и с металлической оболочкой, так как при транспортировке и перегрузке кабеля на объект изоляция кабеля может быть уже повреждена, и вы будете выполнять электромонтаж повреждённого кабеля в трубы, а потом вам придётся искать место повреждения кабеля.

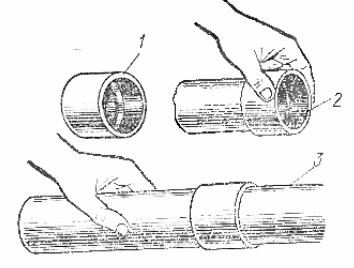

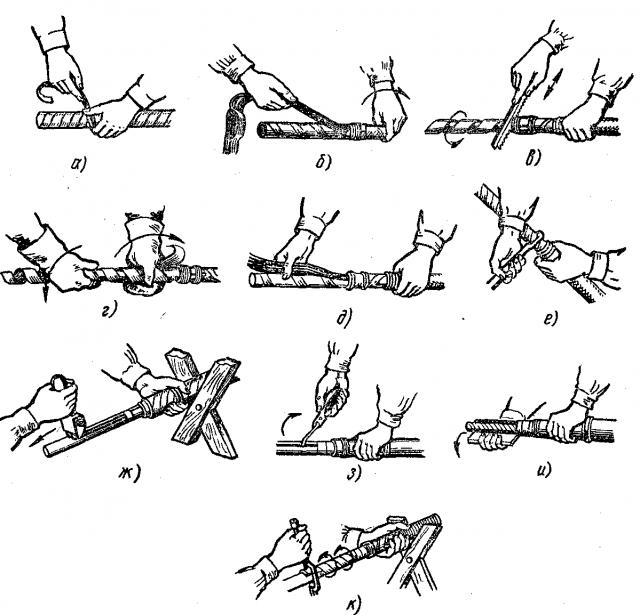

Для проверки жил на обрыв

и на сообщение их между собой и с металлической оболочкой оба конца кабеля на барабане освобождают на длине 80-300 мм от защитных покрытий и металлической оболочки. Затем со всех жил одного конца кабеля снимают на длине 1,5-3 см изоляцию, зачищенные жилы соединяют друг с другом и с металлической оболочкой при помощи медной проволоки. Жилы второго конца кабеля разделывают на так называемую пирамиду, которая получается в результате того, что жилы каждого последующего повива обрезают на 15-20 мм короче жил предыдущего.

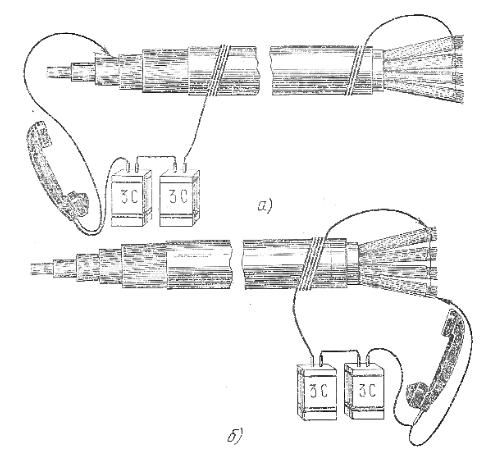

При проверке жил на сообщение между собой и с оболочкой кабеля один полюс батареи напряжением 3,0-4,5 В соединяют с оболочкой кабеля (рис. 1, а), а с другой - через телефон 3 последовательно с каждой из жил кабеля, предварительно отсоединяя ее на время испытаний из общего пучка. Если испытываемая жила имеет сообщение с какой-либо другой жилой или с металлической оболочкой, то в телефоне слышен щелчок под действием тока батареи по схеме: полюс батареи, оболочка 2 кабеля, испытываемая жила, телефон и другой полюс батареи.

Для испытания жил на обрыв

все жилы присоединяют к оболочке и испытание производят со стороны пирамиды. При прикосновении к испытываемой жиле свободного конца провода, идущего от телефона, в последнем опять должен быть слышен щелчок. Если щелчок в телефоне не появился, то значит испытываемая жила оборвана.

Рис. 9. Схема проверки кабеля на обрыв (а) и сообщение (б)

При испытании жил на обрыв и сообщение следует иметь в виду, что при большой длине кабеля щелчок в телефоне (более слабый) может получаться вследствие заметной электрической емкости между жилами и между жилами и оболочкой. Поэтому при большой длине кабеля целесообразно заменять телефон каким-либо другим прибором (амперметром, вольтметром).

Обнаруженные неисправные жилы вторично проверяют, а затем отделяют от пучка и перевязывают. Составляют список всех поврежденных жил с указанием номера пары жил, повива, в котором она находится, и характера повреждения.

Электрические проверки кабелей в пластмассовой оболочке выполняют аналогично, только в схеме вместо металлической оболочки в качестве «земли» используют голую медную жилу.

Для контроля изоляции жил кабеля измеряют ее сопротивление кабельными приборами или мегомметрами. Полученные данные сопоставляют с нормативным сопротивлением изоляции для того или иного кабеля при температуре 20ºС. Сопротивление изоляции измеряемого кабеля считается удовлетворительным, если равно или больше нормативного.

Измерение сопротивления изоляции жил и испытание их на обрыв у сигнальных и контрольных кабелей производят при помощи мегомметра.

Разделку кабеля для измерений при помощи мегомметра производят

так же, как и при измерении сообщения жил между собой и обрыва жил. При измерении изоляции жилы один проводник, присоединенный к выводу Л мегомметра, соединяют с испытываемой жилой, а другим проводником соединяют вывод 3 с металлической оболочкой или с остальными жилами, соединенными между собой (у кабелей с пластмассовой оболочкой). Вращая ручку мегомметра с частотой около 130 об/мин, по его шкале отсчитывают величину сопротивления изоляции жилы. В зависимости от типа мегомметра им можно измерять величину сопротивления изоляции до 500-1000 МОм. При испытании мегомметром жил на обрыв, если проверяемая жила не - имеет обрыва, то при вращении ручки мегомметра стрелка его прибора будет оставаться на нуле. При обрыве стрелка отклонится влево, указывая величину большого сопротивления, что будет свидетельствовать о наличии обрыва жилы.

По окончании электрических испытаний жилы кабеля обрезают и металлическую оболочку обоих концов кабеля на барабане запаивают; концы кабелей с неметаллической оболочкой тщательно изолируют при помощи полихлорвиниловой ленты или другим способом для предотвращения попадания в кабель влаги.

При погрузке барабанов

, а также при перекатывании их по земле необходимо следить за тем, чтобы направление вращения барабана совпадало с направлением стрелки на щеке барабана.

Высокое качество, устойчивая и надежная работа сооружаемых кабельных линий могут быть обеспечены при условии соблюдения технологии их прокладки.

Все электромонтажные работы по прокладке кабеля в траншее должны выполняться в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП, так как соблюдение правил и норм - это залог безаварийной работы энергосистемы, электропроводки, электроустановок и электрооборудования.

До начала прокладки кабельных линии должны быть полностью закончены строительные работы по сооружению трасс. Например, до прокладки кабелей в земле строительная организация полностью заканчивает рытье траншей, устройство вводов и пересечений.

Протяжка должна выполняться с соблюдением мер предосторожности, чтобы не повредить оболочку кабеля о грани трубы (грани должны быть предварительно скруглены и не иметь острых краёв или заусенцев).

От того, как вы подготовили кабельную трассу и проложили трубы, зависит дальнейший электромонтаж кабеля в проложенные трубы. Если вы плохо утрамбовали песок или некачественно состыковали трубы, проложить кабель будет очень проблематично, так как при протяжке кабеля в трубы, прохождение его может быть затруднено и приведёт к порезам изоляции кабеля.

Для производства работ по сооружению кабельных линий монтажной организации передают техническую документацию, включающую рабочий проект с планом кабельной трассы и необходимыми разрезами. В планах и чертежах продольных профилей трассы указывают все пересечения проектируемой кабельной линии с другими подземными сооружениями независимо от глубины их заложения. Для сложных переходов делают специальные чертежи или дают ссылки на типовые альбомы.

Монтажной организации также выдают строительные чертежи кабельных сооружений с указанием всех закладных деталей, Особо важными документами являются кабельный журнал, спецификаций на кабели, муфты, материалы, а также сметы.

Монтажной организации проекты передают со штампом «к производству», согласованные с городскими службами архитектуры, отделами строительства, землепользователями, энергосистемой и всеми организациями, чьи подземные коммуникации расположены в зоне проектируемых кабельных линий.

Для сложных условий прокладки проект производства работ (ППР) выполняет проектная организация, а для обычных условий - монтажная.

При прокладке кабелей можно выделить ряд технологических операций, за которыми устанавливают особый контроль в целях улучшения качества работ и повышения надежности эксплуатации смонтированных кабельных линий.

Наиболее часто повреждения кабелей возникают при нарушении технологии их прокладки:

- при несоблюдении расстояний между параллельно прокладываемыми кабелями, между кабелями и подземными сооружениями;

- несоблюдении глубины их заложения;

- сматывании кабелей с барабанов, тяжении кабелей с усилием, превышающим допустимые нагрузки;

- при недопустимых изгибах и перекрутках кабелей; низких температурах окружающей среды.

При параллельной прокладке нескольких кабелей соблюдают минимальные расстояния

, установленные между ними по условиям взаимного допустимого подогрева или возможного повреждения кабелей дугой при коротком замыкании на одном из этих кабелей.

Прокладка кабелей на небольшую глубину увеличивает возможность их механических повреждений при производстве различных земляных работ вблизи кабельных линий. Во время раскатки кабелей с барабанов возможны их повреждения в результате прилипания друг к другу плотно уложенных витков. Быстрое вращение барабанов в этом случае приводит к рывкам и изломам кабелей. Поэтому размотку кабеля выполняют с минимальной скоростью, применяя различные устройства для торможения вращающихся барабанов. Повреждения могут возникнуть из-за западания витков при неправильной намотке кабеля на барабан (обычно при перемотке кабеля на инвентарные барабаны на кабельных площадках) или нарушении правил перекатки барабанов. При этом виток, сходящий с барабана, защемляется соседними витками. В этом случае при размотке кабеля барабан временно останавливают и освобождают заклиненный виток.

Повреждения кабелей

возможны после прокладки их с недопустимыми радиусами изгиба и перекруткой при разматывании вручную петлями.

Все эти операции должны исключать нарушения технологии монтажа и выполняться под контролем опытных бригадиров или инженерно-технических работников.

При прокладке кабелей в траншее по всей длине предусматривают слабину в виде «змейки» для компенсации изменения длины кабелей, вызываемого колебаниями температуры в них во время эксплуатации. Длина кабеля в этом случае составляет на 2-3% больше длины траншеи.

Около котлованов для муфт при прокладке оставляют запасы концов строительных длин кабелей. Запасы кабелей предусмотрены для компенсаторов, предохраняющих соединительные муфты от повреждений при смещении почвы, а также от температурной деформации кабелей.

Прежде чем приступить к прокладке кабеля, из траншеи удаляют камни, мусор и лишние предметы, откачивают воду и т. п. После этого выравнивают дно траншеи и делают подсыпку «постели» из песка или мелкой земли толщиной 100 мм. Одновременно выполняют устройство проходов через стену зданий.

Для монтажа кабеля в трубы требуется использовать специальный упругий стальной трос, с помощью которого протягивается кабель через трубы.

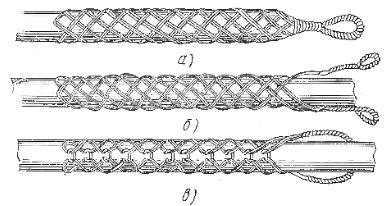

Сначала затягивают трос в трубу так, чтобы он прошёл сквозь неё и вышел с другой стороны кабельной трассы на 10 - 15 метров, потому что с помощью этого троса производится монтаж кабеля в трубы.

Чтобы прикрепить трос к кабелю, потребуется специальный металлический чулок, который представляет собой цилиндр, сплетенный из тоненьких стальных проволок и имеющий с одной стороны утки для крепления е канатом или тросом. При надевании чулок расширяется и легко надвигается на оболочку кабеля, а при натяжении - сжимается, плотно охватывая кабель.

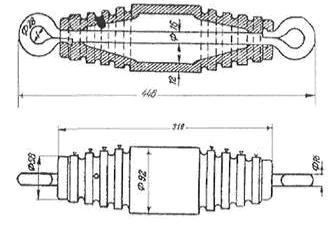

Металлические кабельные чулки изготовляют трех типов: концевые-для заделки за конец кабеля, сквозные (открытые с обоих концов) - для вытягивания кабеля п колодце на нужную длину и разрезные -для крепления в любой точке кабеля.

Рис.10. Кабельные стальные чулки: а) - концевые, б) - сквозные, в) - разрезные.

Для более надежного крепления чулка с кабелем в надвинутый на оболочку кабеля чулок ввертывают шурупы или конец чулка перевязывают мягкой проволокой, а затем поверх вязки обматывают изоляционной лентой.

Если прокладка кабеля ведется по занятому каналу, то его соединяют с пеньковым канатом, а кабельный чулок по всей длине обматывают изоляционной лентой в два-три слоя, что предохраняет находящийся в канале кабель от царапин и перетираний. Кабель емкостью до 100 пар затягивают в канализацию вручную.

Тянуть кабель за проложенный в трубы трос надо очень осторожно, чтобы не повредить оболочку кабеля. Если при протяжке кабеля он упёрся в препятствие и не идёт дальше, то не следует привязывать трос к автомашине или трактору, так как вместо кабеля вы можете вытянуть оголённые провода, которые будут годиться только на сдачу в пункт приёмки цветных металлов. Если кабель не проходит, то вам следует аккуратно потянуть его обратно и попробовать снова вытянуть его.

После того, как вы протянули кабель через трубы, вам требуется обязательно провести повторные электроизмерения, замер сопротивления изоляции электрических цепей как между всеми жилами кабеля, так и между каждой жилой и металлической защитной оболочкой кабеля (между каждой жилой провода или кабеля в неметаллической оболочкой и трубой, коробом, лотком, конструкцией), чтобы убедиться, что вы не повредили изоляцию при прокладке кабеля через трубы

Измерение сопротивления изоляции электропроводок (цепей измерения, управления, питания, сигнализации и т.п.) проводится мегомметром на напряжение 1000 В. Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм. Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. По результатам проверки сопротивления изоляции составляется акт. Воронки, которые вы установили на трубы перед прокладкой кабеля, требуется запенить монтажной пеной. Это обязательно надо сделать для того, чтобы при закапывании траншеи в трубы не попал песок и камни и не проникли в трубы грызуны.

По окончании укладки кабеля траншею производят проверку соответствия выполнения работ

требованиям проекта.

Одновременно производят внешний осмотр состояния кабеля и проверку правильности заделки его концов. До засыпки траншеи грунтом выявляют постоянные ориентиры (здания, заборы) и составляют исполнительный чертеж трассы проложенных кабельных линий. На исполнительном чертеже фиксируют места расположения кабельной линии по отношению к постоянным ориентирам на данной местности, пересечения их с дорогами и подземными коммуникациями, отмечают участки кабелей, проложенных в трубах или на глубине более 1 м, а также места расположения соединительных и ответвительных муфт. При отсутствии местных постоянных ориентиров (на открытых местах или за чертой города) на кабельной трассе устанавливают железобетонные или металлические вешки-релеры на расстоянии 100-150 м одна от другой на прямолинейных участках трассы, а также на поворотах трассы и у соединительных муфт.

На план, кроме трассы проложенного кабеля, наносят другие подземные и надземные сооружения, например пересекающие кабель и идущие параллельно трубы водопровода и газопровода, другие кабели, дороги, кюветы и т. п., расположенные в полосе 20-30 м от кабеля.

Составление исполнительного плана облегчает в дальнейшем эксплуатацию кабеля и позволяет более точно и быстро определять места его повреждений.

На проложенных кабелях, а также на всех муфтах и заделках укрепляют бирки. На бирках кабелей обозначают напряжение, марку, сечение, номер или наименование кабеля. На бирках муфт и заделок - сечение, дату разделки и фамилию кабельщика.

После укладки кабеля в траншею, выравнивания и привязки его к ориентирам присыпают его сверху слоем песка или мелкой земли толщиной 100 мм. Присыпка кабеля грунтом, содержащим строительный мусор, кирпич, шлак и т. п., не допускается.

Засыпку траншей грунтом производят последовательно отдельными слоями толщиной не более 0,2 м, причем каждый слой тщательно уплотняют трамбовками с поливкой водой. В пределах проезжей части улиц, дорог и площадей, имеющих усовершенствованное покрытие, засыпку траншей производят только песком во избежание осадки покрытия после восстановления.

Кабельной линией называется линия для передачи электроэнергии, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями.

Основными элементами конструкции силовых кабелей являются токопроводящие жилы, изоляция жил, оболочка для защиты изоляции от увлажнения и других воздействий среды, броня из стальных лент или проволоки для защиты оболочки с изоляцией от механических повреждений и противокоррозионное покрытие или специальный защитный покров. Кабельные линии прокладывают в земляных траншеях, в подземных кабельных сооружениях (туннели, каналы, кабельные шахты, коллекторы) непосредственно по строительным поверхностям или на специальных кабельных конструкциях, на лотках и тросах, в трубах, открыто на эстакадах и т. п.

Монтаж кабельных линий, как и других устройств канализации электроэнергии, состоит из двух стадий: подготовки трасс для прокладки кабелей и прокладки кабелей по подготовленным трассам. Монтаж регламентирован рядом технологических правил и требований, при соблюдении которых обеспечивается сохранность того уровня электрической и механической прочности кабеля, который достигнут на заводе при его изготовлении.

При хранении и перевозке кабелей необходимо сохранять обшивку деревянных кабельных барабанов до прокладки кабеля, герметичные заделки концов кабеля; предохранять кабели с пластмассовой изоляцией (при хранении) от воздействия прямых солнечных лучей. Погрузку, выгрузку, перевозку барабанов и раскатку кабелей выполняют с помощью механизмов: транспортеров ТКБ, оборудованных лебедкой грузовых машин, трубоукладчиков, автопогрузчиков и других грузоподъемных механизмов и такелажных средств. Сбрасывание барабанов с кабелем со всех видов транспортных средств недопустимо. Не разрешается также укладывать барабаны плашмя во избежание смещения слоев и витков кабеля. Под тяжестью кабеля нижние витки легко могут быть смяты и повреждены.

Кабели прокладывают в земляных траншеях, воде, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным стенам зданий, по эстакадам, на лотках и тросах. Канализация энергии кабелями в земляных траншеях не является надежным способом электроснабжения территорий строительных площадок и промышленных предприятий, так как происходят частые разрытия и связанные с ними механические повреждения кабелей. Кроме того, траншейная прокладка создает трудности при ремонтах и заменах кабелей, особенно в зимних условиях. Траншейная прокладка кабелей межцеховых сетей целесообразна только при ограниченном числе кабелей (не более пяти-шести), следующих в одном направлении, на участках территории, не загруженных другими подземными коммуникациями. При большом потоке кабелей на территориях, загруженных коммуникациями, обычно применяют прокладку в специальных кабельных сооружениях (каналах, блоках, туннелях) или открытую прокладку по технологическим эстакадам либо специально сооружаемым кабельным эстакадам, по стенам зданий и т. п.

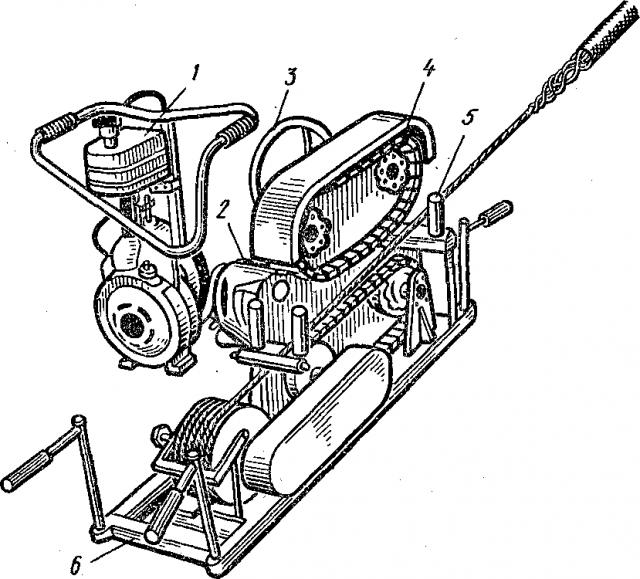

В последнее время кабели прокладывают с использованием комплекса протяжных устройств с автономным приводом. В него входят следующие механизмы, инструмент и приспособления: универсальный индивидуальный привод ПИК-4У (приводное протяжное устройство), приспособление ПС-50 для раскатки кабеля на прямых участках кабельной трассы, обводное универсальное устройство для прокладки кабелей Л219, линейный распорный ролик ОГК-18, приспособление для ввода кабеля в трубы Л201А, кабельные домкраты, проволочный чулок и кабельный концевой захват.

Конструкция универсального индивидуального привода позволяет прокладывать кабели сечением до 240 мм2 в траншеях, каналах, производственных помещениях и других кабельных сооружениях, причем протяжное устройство может работать как с двигателем внутреннего сгорания (бензиномоторная пила «Дружба-4»), так и с электродвигателем (углошлифовальная машина Ш-178 с двойной изоляцией). Операция замены двигателей проста и доступна для электромонтажников. Индивидуальный привод с двигателем внутреннего сгорания предназначен только для работы в траншеях, каналах и открытых сооружениях, а с электродвигателем — в закрытых электротехнических помещениях и сооружениях.

Универсальный индивидуальный привод (рис. 1) состоит из рамы 6, двигателя внутреннего сгорания (или электродвигателя) 1, редуктора 2, движителя гусеничного типа 4, направляющих роликов 5, прижимного устройства 3, а также лебедки, оснастки для крепления привода, инвентарной катушки для питающего кабеля и защитно-отключающего устройства. Конструкция привода обеспечивает на прямом участке кабельной трассы протягивание кабеля лебедкой до 120 м и его, перемещение вперед по роликам на длину до 80 м. На кабельной трассе длиной до 500 м одновременно работают четыре привода. Приводное протяжное устройство обслуживает один оператор.

Рис. 1. Индивидуальный привод для тяжения кабеля:

1— двигатель внутреннего сгорания (или электродвигатель), 2— редуктор, 3 — прижимное устройство, 4 — движитель гусеничного типа, 5 — направляющие ролики, 6 — рама

Внедрение индивидуальных приводов позволяет механизировать прокладку кабелей в стесненных условиях, на строительных площадках, не имеющих подъездных путей, а также при наличии подземных коммуникаций и переходов. При использовании индивидуальных приводов снижаются растягивающие усилия на кабеле за счет равномерного их распределения по участкам между приводами, предохраняются кабели от механических повреждений и, следовательно, повышается качество прокладки. Номинальное тяговое усилие привода с двигателем внутреннего сгорания 3,5 кН, с электродвигателем 4 кН; скорость тяжения кабеля 35 и 15 м/мин; диаметр протягиваемого кабеля 20—70 мм.

Прокладка кабельной линии в траншее состоит из следующих основных операций: рытье траншеи; доставка, раскатка и укладка кабелей в траншее; защита кабелей от механических повреждений и засыпка траншеи; монтаж соединительных муфт.

Траншеи роют глубиной 700 мм и шириной в зависимости от числа прокладываемых кабелей. В месте расположения муфт траншею расширяют и образуют котлован размером 1,5 X 2,5 м. При этом требуется подсыпать снизу и сверху кабеля слой мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. Поверх этой подсыпки применяют защиту от механических повреждений, которые могут возникнуть при раскопках.

При небольшой длине кабельной трассы раскатка кабеля может быть произведена с барабана по специальным роликам с помощью лебедки или вручную. Барабан устанавливают на домкраты или кабелеукладчик, и кабель раскатывают по линейным роликам, расставленным вдоль трассы через каждые 2—3 м. На всех поворотах трассы применяют угловые ролики. После окончания раскатки кабель перекладывают с роликов на дно траншеи, где его укладывают с некоторой слабиной змейкой с запасом по длине 1—3 %. В связи с этим длина кабельной нитки, уложенной в траншее, должна быть на 1,5 % больше длины траншеи.

На одной из щек барабана краской нанесена стрелка, указывающая направление, по которому при перекатке необходимо вращать барабан. Соблюдение этого правила относится только к перекатке. При вращении барабана вокруг оси в процессе размотки кабеля направление вращения не имеет существенного значения.

Кроме линейных и угловых роликов, давно применяемых для раскатки кабелей, используют распорные угловые и линейные ролики, которые предназначаются для установки в туннелях, траншеях и каналах в местах поворота трассы кабеля в горизонтальной и вертикальной плоскостях и состоят из стоек и трубчатого сектора с шестью роликами, расположенными вертикально, и двумя роликами — перпендикулярно им.

Линейный распорный ролик служит для поддержки кабеля при прокладке на прямых участках кабельной трассы в туннелях. Его упоры устанавливаются между полом и перекрытием туннеля. По конструкции это телескопическая стойка, которая регулируется по высоте от 1450 до 2300 мм. Прокладку кабелей производят в соответствии с действующими технологическими правилами и требованиями, общими для всех способов прокладки,— в траншеях, производственных помещениях, кабельных сооружениях.

Изоляция и оболочка силовых кабелей могут быть нарушены при чрезмерно крутых изгибах (возникают смещения и разрывы бумажных лент, образование на них морщин, трещины на пластмассовой, резиновой изоляции и оболочках и др.). Поэтому необходимо соблюдать наименьшие радиусы изгиба кабелей, установленные ПУЭ. Кратность допустимого радиуса изгиба кабелей к наружному диаметру кабеля должна быть не менее:

При прокладке кабелей с бумажной изоляцией на вертикальных и наклонных участках трассы необходимо соблюдать максимальную разность уровней, установленную ПУЭ.

Соблюдение допустимых для данного напряжения разностей уровней обусловлено ограничением стекания пропитывающего состава кабеля, расположенного в верхних участках трассы, и гидростатического давления столба пропитывающего состава на свинцовую оболочку и концевую муфту или заделку. Стенание пропитывающего соста- ва приводит к образованию в кабеле воздушных и вакуумных включений и резкому ухудшению электрической прочности. При значительном давлении может произойти деформациячсвинцовой оболочки (алюминиевая оболочка имеет большую механическую прочность, поэтому меньше подвергается этой опасности), нарушение герметичности концевых заделок и течь пропитывающего состава кабеля.

Для кабелей с обедненно пропитанной бумажной изоляцией допустимая разность уровней составляет 100 м, а с резиновой и пластмассовой изоляцией не ограничивается.

Температурные условия прокладки. Кабели необходимо прокладывать, как правило, при положительной температуре окружающего воздуха. Размотка, переноска и прокладка кабелей с бумажной или пластмассовой изоляцией допускается только в том случае, если их температура не ниже 0 °С.

Изгибание кабеля при низких температурах представляет большую опасность прежде всего для его изоляции (как для бумажной, так и для пластмассовой), поскольку при низких температурах пропитанная бумага и пластмасса становятся неэластичными (при изгибаниях неизбежно образуются разрывы). Допускается прокладывать кабель без его предварительного прогрева, если температура воздуха в течение 24 ч была не ниже 0 °С.

Химическое воздействие среды. Это воздействие на металлические покровы кабелей происходит даже в помещениях с нейтральной средой, поэтому оголенная бронь кабеля должна иметь противокоррозионное покрытие (внутри помещений джутовый покров не применяется по противопожарным соображениям).

Кабели, проложенные по конструкциям, должны иметь запас по длине. При прокладке по лоткам или кронштейнам на горизонтальных участках трассы кабели не крепят. Отсутствие креплений позволяет кабелю свободно перемещаться при изменении температуры, поэтому на горизонтальных трассах крепление выполняют только на конечных опорах и поворотах. На вертикальных участках трассы крепления требуются не реже чем через 2 м, чтобы равномерно распределить маесу кабеля между опорными конструкциями.

Если по конструкциям прокладывают кабели с неизолированной свинцовой или алюминиевой оболочкой, применяют изоляционные прокладки из электрокартона, толя и других материалов во избежание коррозии.

Проходы кабелей через стены и перекрытия. Места прохода кабелей через перекрытия, стены, огнестойкие перегородки в кабельных туннелях следует тщательно заделать негорючим материалом, при этом выполнить уплотнение и вокруг кабелей, проходящих сквозь патрубки. Эта мера препятствует распространению пожаров в кабельных сетях и проникновению воды в здание через трубы.

Нормирование расстояния. В ПУЭ определены минимально допустимые расстояния между прокладываемым кабелем и другими кабелями, фундаментами зданий, зелеными насаждениями, трубопроводами с горючей жидкостью, теплопроводами, кабелями связи, электрифицированными и неэлектрифицированными железными дорогами, трамвайными рельсами. В Правилах также предусмотрены меры защиты при сближениях с указанными устройствами.

Эти ограничения введены для того, чтобы создать нормальные условия для эксплуатации кабелей и свести к минимуму вредное влияние указанных устройств на них. Минимально допустимое сближение 1 м при параллельной прокладке трубопроводов необходимо для того, чтобы при раскопках, связанных с ремонтом трубопровода, не был поврежден кабель. Для теплопровода указанное сближение составляет 2 м во избежание вредного влияния теплоты теплопровода на условия охлаждения кабеля. Трамвай, электрифицированные железные дороги, линии метрополитена являются источником распространения в земле блуждающих токов, которые при отсутствии надлежащей защиты разрушающе действуют на броню и металлическую оболочку кабеля. Поэтому к тг.ким объектам допустимое приближение составляет уже 10 м, а при необходимости уменьшения этого расстояния кабели прокладывают в изолирующих трубах. Таким образом, каждое ограничение при сближениях и пересечениях имеет свое обоснование и должно быть соблюдено при прокладке кабелей.